| 北法相宗 音羽山 清水寺 |

|

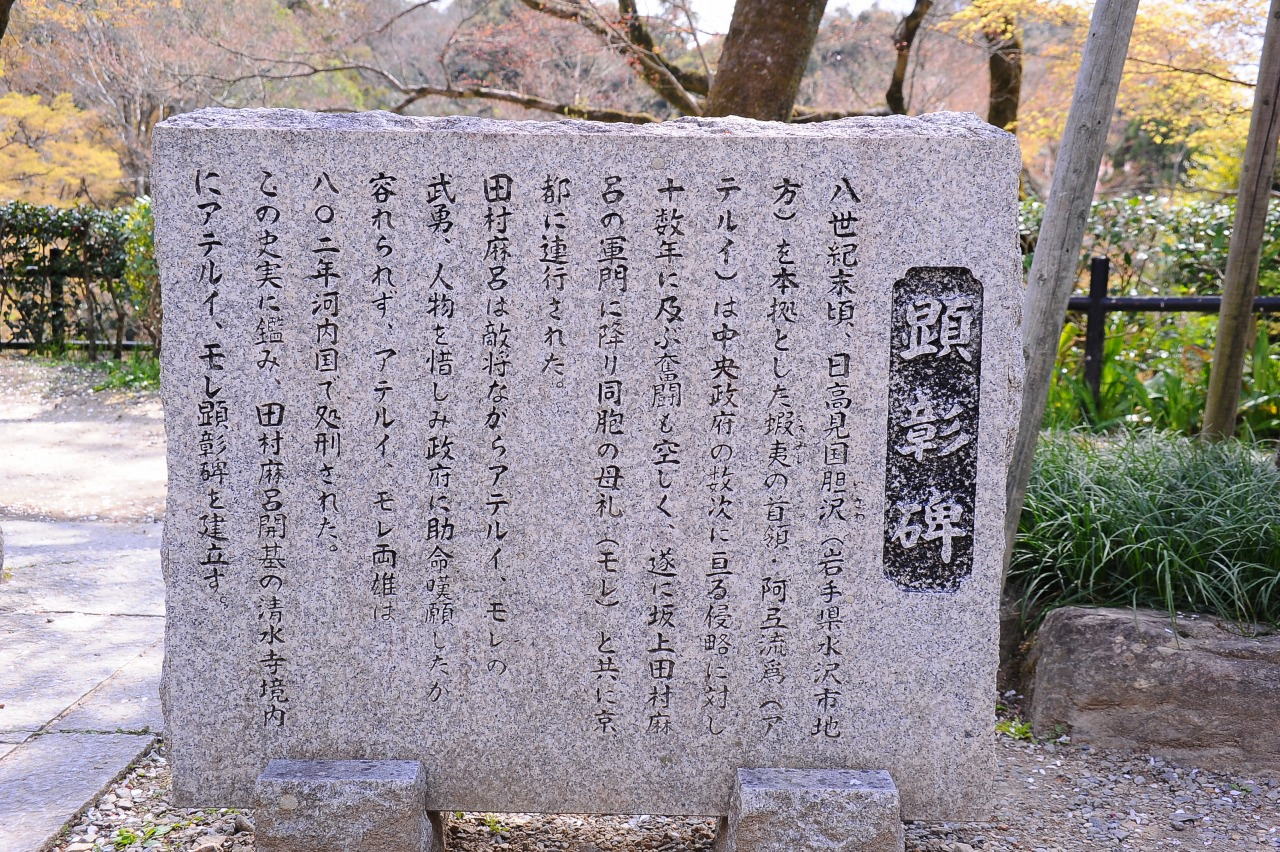

| 清水寺は古都・京都の顔とも言われる古い寺院。創建は778年 で奈良・興福寺の賢心(延鎮)で、音羽山−今の清水寺の地−で千手観音を念じながら滝行に打ち込んでいると200歳の行叡(ぎょうえい)が現れ「貴方が来るのを待っていた。東国へ旅立つので宜しく」と言い残した。賢心が千手観音像を刻んで行叡の旧宅へ安置した。滝を音羽の滝と言う。 その後、780年、坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ、758〜811)は鹿を求めて音羽山に入り出会った延鎮に殺生の罪を説かれて改心し、観音像を彫った自宅を草庵として寄進したのが後に清水寺となった。清水寺は元祖を行叡、開山を延鎮(賢心)、本願を坂上田村麻呂としている。 清水寺の伽藍は1603年以来、1165年延暦寺の僧兵の乱入や1469年応仁の乱による兵火、1629年の火災など9回の焼失を繰り返して現在の本堂は1633年徳川家光の再建に依る。国宝の本堂には、南斜面に釘を一切使わず139本のケヤキ柱で築いた「懸造」構造の「清水の舞台」が設置されている。奈良・長谷寺や滋賀・石山寺も斜面地に「懸造」の舞台が見られる。 |

|

|

|

仁王門(1500年頃再建)、西門(1633年再建)、三重塔(約30m、1632年再建)、随求堂(1735年建立)、経堂(1633年創建)、本堂(1633年再建)。  清水寺が南面する峰には豊臣秀吉の廟所である豊国廟(とよくにびょう、ほうこくびょう)が鎮座し清水寺を一望している 。その豊国廟から望む清水寺。 清水寺が南面する峰には豊臣秀吉の廟所である豊国廟(とよくにびょう、ほうこくびょう)が鎮座し清水寺を一望している 。その豊国廟から望む清水寺。遙か向こうに遠望されるのは松ヶ崎西山の山腹で点火される五山送り火の 妙。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 豊国廟からの清水寺 |