| 崱忛捤屆暛宲懱揤峜椝 |

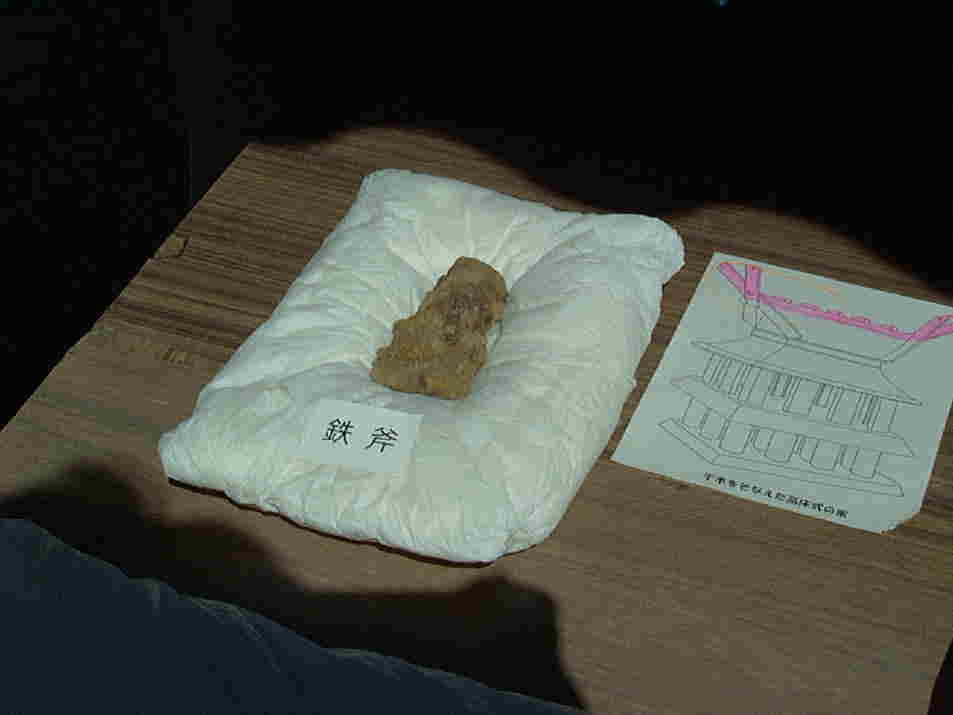

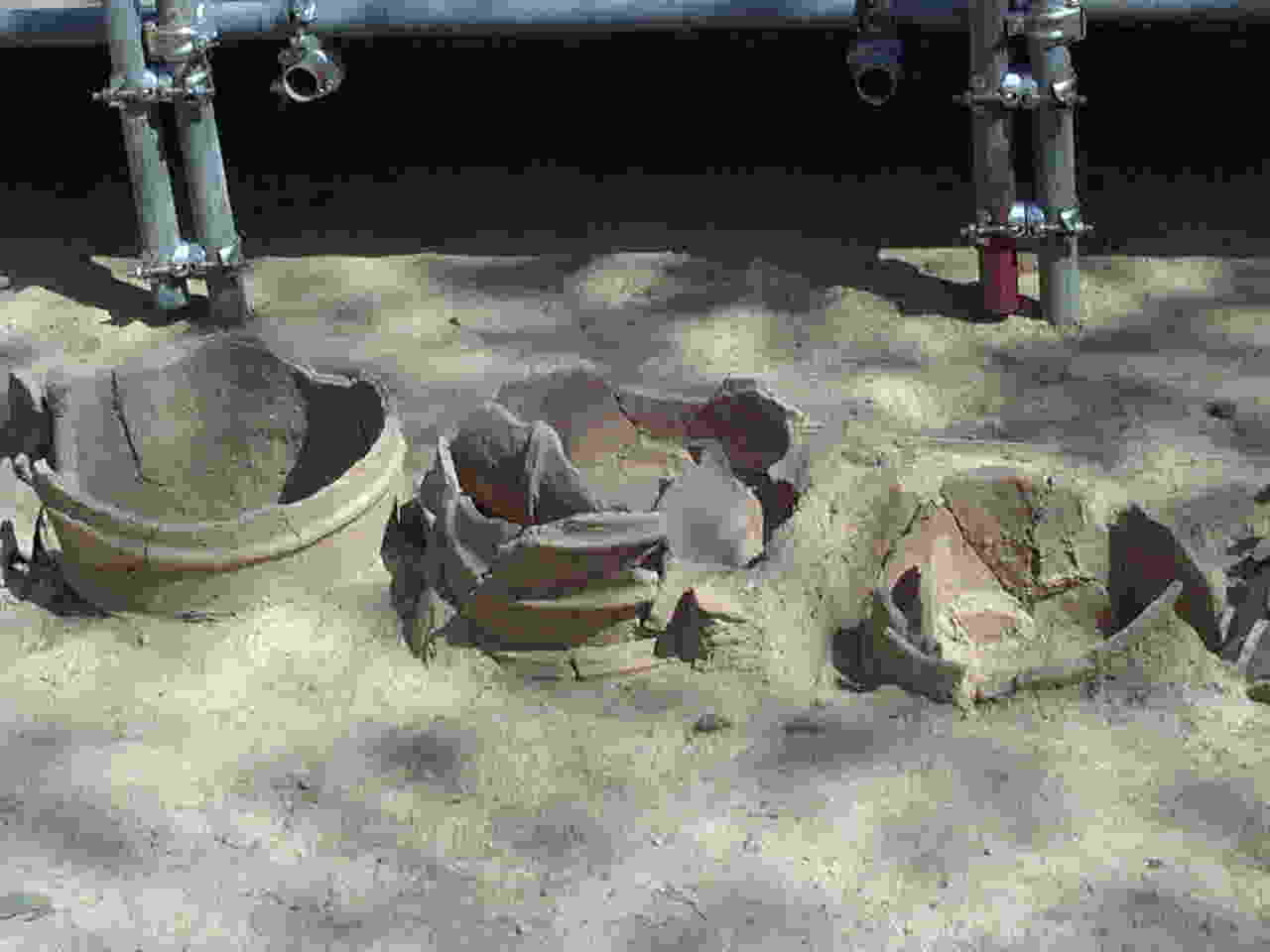

| 恀偺宲懱揤峜椝偲偝傟傞戝嶃晎崅捨巗偺崱忛捤屆暛乮偄傑偟傠偯偐偙傆傫乯偐傜尰戙偺恄幮偵傕嫟捠偡傞愮栘乮偪偓乯傗姀栘乮偐偮偍偓乯傪旛偊偨崅彴幃偺恄揳條偺壠宍忹椫偑尒偮偐偭偨丅暆侾侾侽們倣丄墱峴偒俉侽們倣丄崅偝偼170cm偲悇掕偝傟丄侾俋俈俇擭偵摨屆暛偱尒偮偐偭偨暆俉俀cm丄墱峴偒俆俈們倣丄崅偝侾俆俋們倣偺壠宍屆暛傪偟偺偓崙撪嵟戝偺暔偲側傞丅峏偵丄憡杘椡巑傗懢搧傪帩偮晲恖傗揤峜偵巇偊偨涋彈傗攏傗寋傗悈捁偺忹椫丄揝晙側偳侾俀侽揰偑弌搚偟偨丅揤峜偼寱傪樜偄偰攏偵忔傝丄崅彴幃偺寶暔偑寶偮拞偱晲恖傗涋彈偑揤峜傪庢傝姫偒憡杘傪娤愴偟偰偄偨惗妶傇傝偑悇應偝傟傞丅悈捁偼嵃傪巰屻偺悽奅偵摫偒丄憗挬偵側偔寋偼巰幰傪傛傒偑偊傜偣傞偲偄偆丅俀侽侽侾擭俋寧俀俁擔嶣塭 娭楢偺僒僀僩宲懱揤峜丂揤峜摪 |